La Navidad en una residencia de ancianos puede ser algo diferente a la de otros hogares. Pero en la Residencia Otxartaga nos esforzamos por que nuestros mayores no pierdan un ápice de ilusión por estas fiestas. Y como muestra hoy os traemos un post diferente. Un relato de Navidad, de ficción pero inspirado en nuestra residencia, que esperamos que disfrutéis tanto como nuestros mayores han disfrutado recientemente la vista del Olentzero, del que os hablábamos en nuestra entrada anterior.

La carta

Ya hacía casi un mes que Ruth había empezado a trabajar en la Residencia Otxartaga, pero cada día le parecía el primero. Cuando había salido de la entrevista para el puesto de técnico en atención sociosanitaria le había invadido una sensación de satisfacción, casi de alivio, porque algo dentro de ella sabía que la iban a llamar para comunicarle que estaba contratada. No era, desde luego, por su experiencia, puesto que solo había realizado las prácticas del grado. Ni por haber exhibido una gran seguridad en sí misma, ya que le había sido imposible ocultar su nerviosismo. Pero la simpatía que había despertado en ella la que sería su jefa, Inés, había sido instantánea, y su intuición le decía que también mutua. Sin embargo, ahora, cuando estaba a punto de cobrar su primer sueldo, no era alegría la sensación que prevalecía entre el resto, sino duda.

Desde bien pequeña había sabido que su vocación estaba orientada a ayudar a los más mayores. A diferencia de otras amigas, que soñaban con ser veterinarias por su amor a los animales, o incluso bomberas, por su carácter aventurero, la ternura y empatía que en ella despertaban los ancianos habían constituido la llamada más clara a la que sería su profesión. Tampoco tenía en común la motivación muchas de sus compañeras de grado. Para ellas, su oficio no había sido más que una prolongación de cuanto habían vivido en casa con sus abuelos. Pero no para ella. Y es que Ruth no había conocido a ninguno de los suyos. Los maternos habían fallecido mucho antes de haber nacido ella, y su padre se había distanciado de su progenitor cuando este se había negado a volver a España al morir su madre en Venezuela. Pero ahora todo parecía estar cambiando.

No se lo dijo a nadie. Ni a sus padres ni a su hermana ni a su mejor amiga. Por supuesto, tampoco se lo mencionó a Inés ni a sus compañeras de trabajo. Pero ignorar aquella sensación que le decía que aquel no era su lugar no hacía que desapareciera. Todo cambió cuando Chiqui llegó a la residencia.

Venía de dar la merienda a Almudena, cuya demencia con cuerpos de Lewy la había hecho incapaz de comer por sus propios medios. De pronto se detuvo frente a la puerta entreabierta de una habitación que hasta el día anterior había permanecido vacía.

—¿Quién es ese? —le preguntó a su compañero Mario señalando al hombre que miraba por la ventana con aire taciturno.

—No sé cuál es su nombre, pero por aquí todos le llaman Chiqui.

—¿Chiqui? —Se extrañó Ruth, a la cual no le pasó inadvertida la envergadura del residente.

—A mí no me preguntes —respondió Mario, encogiéndose de hombros.

Pero se le quedó otra pregunta en los labios, una que no le dio tiempo a formular a Mario, que ya se alejaba por el pasillo volviendo a colocarse los auriculares en las orejas: «¿Cómo pueden tratar con tanta familiaridad a un recién llegado?».

En los siguientes días creció en Ruth un interés por Chiqui de origen incierto que trataba de saciar con las respuestas que su compañero Mario le ofrecía. Por lo visto vivía solo, aunque en el último par de años había empezado a requerir cierta ayuda, y solo ingresaba en la residencia dos veces al año: en su cumpleaños y durante las fiestas de Navidad que estaban a punto de empezar.

—No querrá sentirse solo —aventuró Ruth.

—Supongo.

—¿No tiene familia? —siguió interesándose la joven.

—Ni idea. Supongo que no.

Chiqui participaba en todas las actividades de Otaxrtaga. En el taller de cocina, en el de lectura de periódicos, en el de reminiscencia, en la gerontogimnasia e incluso en la decoración de Navidad. Pero apenas hablaba con nadie.

Ruth volvió a acudir a Mario para preguntarle si Chiqui tenía algún problema que le impedía comunicarse, pero su compañero no pudo esta vez satisfacer su curiosidad. Pensó en preguntárselo a alguien más, pero no tenía una excusa que pudiera justificar su interés. De hecho, ni ella misma lo comprendía.

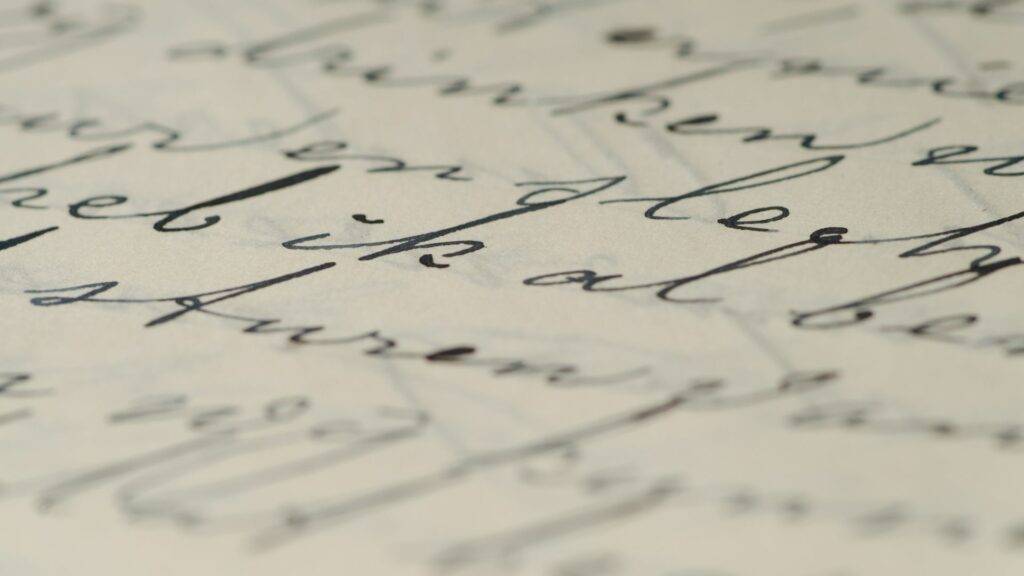

La primera carta apareció en su taquilla la víspera de Nochebuena. Era una carta tan apasionada como llena de anhelo, tanto que a Ruth le costó ocultar su sonrojo. Ella, que apenas había tenido un par de amigos a los que nunca se atrevió a llamar novios, le costaba entender la profundidad de aquellas emociones que había llagado a despertar en… ¿en quién? La misiva no tenía firma, pero estaba escrita a mano con una letra pulcra y de trazos tan decididos como imaginaba a su autor.

El primer nombre que se le vino a la cabeza fue el de Mario. Era el compañero con el que más había hablado en las últimas semanas, pero nunca lo habría imaginado capaz de reflejar sus sentimientos de un modo tan profundo. En realidad le costaba incluso pensar que pudiera albergarlos.

Día a día recibía una carta en su taquilla. Algunas eran tiernas y hermosas, otras audaces y atrevidas. Pero siempre conseguían despertar en Ruth la ilusión de regresar una jornada más al trabajo. Y poco a poco, consiguieron que olvidase las dudas que la habían atormentado hasta hacía poco tiempo.

—¿Te vienes a tomar algo?

La pregunta de Mario el tercer día del año no la sorprendió por inesperada, sino por directa. Tras una declaración de amor tan lenta como discreta, Ruth no supo qué contestar. Finalmente dio una excusa para ausentarse y se fue a cambiar, con la esperanza de encontrar en su taquilla la confirmación de la identidad de su pretendiente. Pero lo que encontró fueron más dudas. Y es que la última carta, que sonaba a despedida, terminaba con estas palabras:

«Si hubiera sabido que aquella noche que estuve a tu lado iba a ser la última, habría hecho un nudo con mis piernas en torno a tu cintura, y ya nadie habría podido separarnos».

Le dijo a Mario que tenía un problema familiar y se marchó a casa abatida, creyendo haber sido víctima de una confusión. O de una broma de mal gusto.

Las dudas sobre su permanencia en la residencia no regresaron de inmediato, pero sí la sensación de que no encontraría una carta en su taquilla cuando finalizara la jornada. Y no se equivocó. Los días siguientes actuaba como un autómata, cumpliendo con sus responsabilidades pero sin mostrar un ápice de entusiasmo, ni siquiera de emoción.

Aquello no pasó desapercibido ante Mario, quien recibió evasivas como respuesta. Ni ante Inés, quien la abordó el día después de Reyes, cuando estaba empezando a comer. Al principio Ruth se resistió a darle una explicación, pero acabó hablándole de las cartas y de cómo le había hecho sentir el creerse víctima de un juego. El rostro de su jefa se ensombreció al instante ante la idea de que un asunto de tan mal gusto hubiera podido darse entre sus empleados. Y que además hubiera sido Ruth la afectada. Tratando de ocultar la gravedad del tema encomendó a la joven la tarea de recoger la habitación de Chiqui, que ya había regresado a su casa tras las vacaciones de Navidad.

Ruth empezó a recoger las cosas del anciano sin despegarse del todo del desasosiego y la vergüenza que había experimentado al confesarle a Inés lo sucedido. Pero le había ayudado abrirse con su jefa y entregarle las cartas, como si legándoselas de algún modo se hubiera descargado también de la responsabilidad y de la sensación de culpa. Ya había terminado de recoger las últimas pertenencias, pero era incapaz de encontrar la tapa de la cápsula del tiempo que habían preparado en el taller de reminiscencia, la cual no era más que una caja con una serie de objetos personales de su pasado.

Buscó bajo la cama, en el armario ya vacío, en los cajones… Y cuando se había dado ya por vencida, recordó la primera vez que había visto al anciano. Se acercó a la ventana, la abrió y miró hacia abajo. Allí, entre los arbustos que cercaban el edificio, vio cómo asomaba la esquina de la tapa, además de un montón de papeles arrugados.

Algo despertó en Ruth en aquel momento, algo que la empujó escaleras abajo para descubrir lo que parte de sí misma había sospechado desde el principio. Porque al estirar la primera de las hojas de papel identificó la letra de un hombre tan enamorado como perdido. Volvió a la habitación y buscó en la cápsula del tiempo una fotografía que le confirmara sus sospechas. No le llevó mucho tiempo encontrarla. En ella, desde un tiempo pasado y un país para ella desconocido, la miraba un joven Chiqui junto a una esposa cuyo parecido con Ruth nadie habría podido negar. Y entre ellos un niño, cuya pícara sonrisa aún asomaba de cuando en cuando a los labios de su dueño. Un niño al que Ruth llamaba papá.

Redactora creativa. En la Universidad de Vigo obtuve un título en Economía, en la Escuela Elisava de Barcelona cursé un posgrado en Creatividad y Publicidad, y entre libros y talleres de escritura creativa aprendí a escribir. Trato de enfocarme en lo que marcas y clientes buscan, aportando mi estilo, trato de hacer llegar el mensaje de marcas y clientes a los lectores.

Deja una respuesta